【色母粒产业网】4 月 10 日消息,在当今快节奏的生活里,外卖已然成为众多 “打工人” 解决一日三餐的便捷之选。不过,大家在享受外卖带来便利的同时,往往忽略了其中隐藏的健康隐患。除了外卖食品常被诟病的高油、高盐、少菜等问题,用于包装食物的塑料餐具所暗藏的微塑料,正悄然成为威胁健康的新 “杀手”。

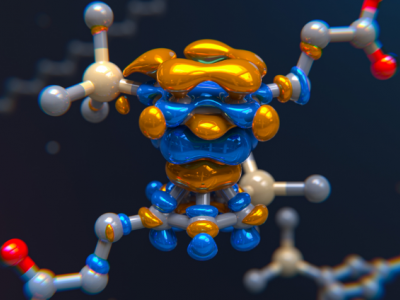

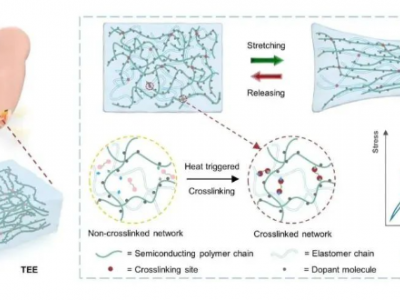

微塑料,这个对很多人来说或许稍显陌生的词汇,实则是一种新型污染物。它指的是直径小于 5 毫米的塑料颗粒,其中更为微小、直径小于 1 微米的被称作纳米塑料。在日常生活中,我们接触的众多塑料制品,在自然环境作用下,都会不同程度地分解出微塑料颗粒。一次性塑料餐具凭借价格低廉的优势,在外卖行业中被广泛应用。从常见的塑料餐盒,到塑料勺、塑料手套,乃至保鲜膜,塑料以多种形式出现在外卖食物的包装及餐具中。由于使用场景的多样性,我们在外卖中接触到的塑料种类也繁杂不一,像聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)等都颇为常见。值得注意的是,这些塑料餐具在使用过程中,会随着时间推移和温度升高,逐渐释放出更多微塑料颗粒。

据色母粒产业网了解,相关研究显示,每周若食用 4 至 7 次外卖食品,可能会摄入 12 至 203 个微塑料颗粒。这些从塑料餐具中释放的微塑料,会随着食物进入人体,给健康带来潜在风险。不仅如此,餐桌上常见的瓶装水,同样是摄入微塑料的一大源头。2023 年的一项研究表明,在挪威当地超市的 4 个品牌瓶装水中,平均每毫升水就检测出 1.66×10⁸个纳米塑料颗粒。而且,生活里的一些行为也会增加微塑料的摄入量,比如将食品连同塑料包装一起加热。美国的一项研究发现,相比室温储藏,塑料食品包装在微波炉中加热时会释放出更多微塑料颗粒。部分婴幼儿习惯啃咬塑料玩具,这也可能致使他们摄入微塑料。研究人员在婴幼儿的胎粪及粪便中检测到微塑料颗粒,证实了奶瓶、塑料玩具等可能是婴儿摄入微塑料的途径。

微塑料的来源远不止日常生活接触的塑料制品,我们所处的环境也是重要源头。大量塑料垃圾被丢弃在自然环境中,经风吹日晒雨淋,会释放出大量微塑料颗粒,借助风和水流,扩散至空气和海洋。部分清洁用品、化妆品中的塑料微珠,以及清洗衣物时脱落的纤维碎屑,也会通过污水管道排入水体。空气中的微塑料颗粒能被人直接吸入体内,经呼吸道进入人体。中山大学的研究在 18 位不吸烟者的肺泡灌洗液中发现了微塑料颗粒,证实了空气是人体内微塑料的来源之一。而水源中的微塑料,不仅可能被我们直接饮用,还可能被浮游生物、鱼虾蟹贝等摄入,最终通过食物链进入人体。

微塑料并非仅仅在肠胃中 “路过”。足够微小的微塑料颗粒能够通过黏膜被吸收入血,进而随血液流向身体各个器官。多项研究已证实,在人体的血液、关节、动脉、肝脏等部位,均检测到微塑料的存在。北京的一项研究在人体动脉样本中检测出 4 种微塑料:PET(73.70%)、PA - 66(15.54%)、PVC(9.69%)和 PE(1.07%)。其中,PET 常用于制作矿泉水瓶,PA - 66 多作为合成纤维衣物的原料,PVC 和 PE 则常被用于制作塑料袋及食品包装。该研究进一步明确了人体内微塑料的来源。

尽管目前尚无直接证据表明微塑料会直接导致心脑血管疾病,但它极有可能是这类疾病的潜在危险因素。2024 年发表于《新英格兰医学杂志》的一项研究显示,在接受颈动脉斑块切除术的患者中,检测出微塑料颗粒的患者发生心脑血管事件的概率,明显高于未检测出的患者,这揭示了微塑料与心脑血管疾病之间的潜在关联。来自动物研究的数据表明,微塑料可作为重金属的载体,引发内皮细胞及其他血管细胞的氧化应激、炎症和凋亡,从而损伤血管壁。另一项研究给鸡喂食含有微塑料颗粒的水和食物 6 周后,解剖鸡脑切片发现,喂食微塑料的鸡脑中存在更多出血灶及微血栓,这意味着摄入微塑料可能增加脑血管病的发病风险。此外,微塑料还能通过影响血栓形成、血脂代谢及动脉粥样硬化,对心脑血管疾病的发生发展产生影响。

既然微塑料可能增加心脑血管疾病风险,那我们该如何减少微塑料的摄入呢?虽然环境中的微塑料难以杜绝,但我们仍可通过改变生活方式来降低摄入量。首先,在点外卖时,尽量选择使用淀粉或纸质餐具的商家。随着环保意识的提升,越来越多商家采用纸质餐具或压缩淀粉餐具,选择这类商家的外卖,既能享受便利,又能减少微塑料摄入。其次,减少饮用瓶装水的频率。瓶装水是微塑料颗粒的重要来源,减少饮用能有效降低微塑料摄入量。再者,要正确使用塑料制品,避免连同食品包装一起加热、用塑料袋装高温食品等行为,以此减少微塑料的释放。最后,强化环保意识,正确处理塑料垃圾,尽量减少塑料制品的使用,降低塑料垃圾在自然界中释放的微塑料,这既是保护自然,也是守护我们自身的健康 。