【色母粒产业网】10 月 10 日消息,在塑料加工行业的日常生产与材料选用环节,“功能母粒” 与 “改性塑料” 是两个高频出现的术语,二者常被一同讨论,这使得不少从业者甚至行业新人产生认知混淆,误将它们归为同类材料,更有甚者直接把功能母粒等同于改性塑料的一个分支。但事实上,功能母粒与改性塑料在产品定位、核心成分以及作用方式上均存在本质差异,是两个完全不同的概念,需要从根本上加以区分。

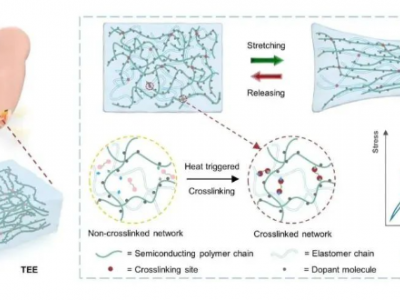

从核心定义与构成来看,功能母粒的本质是 “浓缩型功能助剂载体”,其组成成分有着明确的配比逻辑:以高比例的功能助剂为核心,常见的功能助剂包括阻燃剂、抗氧剂、色粉、抗静电剂等;再搭配作为承载基础的载体树脂,载体树脂需与后续要融入的基础塑料具备良好的相容性;同时添加少量分散剂,分散剂的作用是确保高比例的功能助剂在载体树脂中均匀分布,避免团聚。从外观形态来看,功能母粒多呈现为规则的颗粒状。而它的核心作用在于 “传递功能”,这一作用的产生源于功能助剂的特性 —— 许多功能助剂若直接添加到基础塑料中,极易因自身特性出现团聚现象,导致在塑料基体中分散不均,进而影响功能效果的发挥。将功能助剂制成母粒后,其与基础塑料的融合过程会更顺畅,能高效解决助剂分散难题。例如在塑料染色领域广泛应用的黑色母粒,就是将高浓度的炭黑与适配的载体树脂充分混合、加工制成,后续使用时只需按比例添加到基础塑料中,就能轻松实现均匀染色,大幅提升染色效率与效果。

据色母粒产业网了解,改性塑料与功能母粒的定位截然不同,它属于 “性能优化后的塑料成品”。其生产加工有着清晰的流程:以通用塑料(如聚丙烯 PP、聚乙烯 PE)或工程塑料(如聚碳酸酯 PC、聚酰胺 PA)作为基础原料,根据目标性能需求,加入功能母粒、无机填料(如玻璃纤维、碳酸钙、滑石粉等)或其他专用助剂,之后经过混合、熔融、挤出、造粒等一系列工艺加工,最终形成具备特定性能的塑料颗粒。改性塑料的核心价值体现在 “改变性能”,即通过上述改性工艺,让原本性能单一的基础塑料获得其自身不具备的特性,从而满足不同应用领域的特殊需求。比如在电子电器领域,通过添加阻燃母粒制成的阻燃改性 PP,能达到相应的防火等级标准,满足电子元件对材料阻燃性的要求;在汽车零部件制造领域,加入玻璃纤维制成的玻纤增强 PA,其机械强度、耐温性与抗冲击性均得到显著提升,可用于生产承受一定载荷的汽车结构件。

简单梳理二者的关系,功能母粒与改性塑料本质上是 “原料与成品” 的关系:功能母粒是改性塑料生产过程中不可或缺的关键 “功能添加剂”,在改性塑料的性能提升中扮演着重要角色;而改性塑料则是将功能母粒(或其他助剂、填料)与基础塑料结合,通过改性工艺加工后得到的最终产品。这一关系可以用生活中的例子类比:就像用面粉(对应基础塑料)制作面包(对应改性塑料)时,酵母粉(对应功能母粒)是帮助面包发酵、提升口感的关键原料,但酵母粉本身并非面包,只是制作面包过程中需要添加的重要成分。清晰理清二者的区别与关联,对塑料加工从业者的实际工作具有重要指导意义 —— 当生产需求仅为实现单一功能(如染色、抗老化、抗静电等)时,可直接选用对应类型的功能母粒,按需添加即可;若生产需求是获得具备综合性能(如同时具备高强度、阻燃、耐温等特性)的塑料成品,则应直接选择符合要求的特定牌号改性塑料,避免因概念混淆选错材料,进而影响生产效率、产品质量甚至造成成本浪费。