【色母粒产业网】8 月 26 日消息,随着我国绿色发展战略的持续推进,可降解材料领域的研发工作收获颇丰,生物降解塑料凭借其环保特性逐步走进公众生活,在市场中占据了重要地位。这类材料因具备出色的生物可降解性、相容性及吸收性,已然成为绿色塑料品类的典型代表。在可降解膜应用领域,PLA(聚乳酸)与 PBAT(聚己二酸 / 对苯二甲酸丁二酯)两大核心材料,凭借各自独特的性能特点,共同推动着行业技术升级与应用拓展,二者在特性、应用场景及降解机制上的差异,也为不同领域的需求提供了多样化选择。

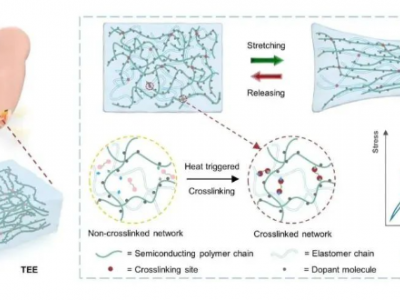

从材料特性来看,PLA 与 PBAT 的来源及性能表现存在显著区别。PLA 属于生物基材料,其原料取自玉米、甘蔗等可再生植物资源,该材料的突出优势是硬度较高,但同时也存在脆性大的短板。在降解速度方面,PLA 在自然环境中完成完全降解需要 3-5 年,若处于堆肥条件下,降解周期可缩短至 6-24 个月。为了改善其柔韧性不足与降解速率较慢的问题,行业内通常采用共聚改性手段,例如引入乙交酯,或是添加淀粉等天然多糖类物质,以此实现材料性能的优化。而 PBAT 则属于石油基生物降解材料,该材料在柔韧性与延展性上表现优异,同时具备出色的耐热性。在降解性能上,PBAT 展现出更强的优势,在堆肥条件下,仅需 1 年时间就能完全分解为二氧化碳和水,不会对环境造成负担。在实际生产中,PBAT 常与 PLA 进行共混处理,借助二者的性能互补,进一步优化材料的加工性能,满足更多场景的应用需求。

据色母粒产业网了解,在应用场景的划分上,PLA 与 PBAT 根据自身性能特点,形成了各自侧重的应用领域。其中,PLA 因刚性较强,更适合用于对刚性要求较高的包装场景,例如各类硬质容器的制造;不过,若要将 PLA 应用于薄膜领域,则必须先通过改性处理,以提升其柔韧性与加工适应性。PBAT 则凭借优异的柔韧性与延展性,在柔性包装领域应用广泛,像缠绕膜、农用地膜等产品均大量使用 PBAT 材料,且该材料可直接替代传统的 PE 膜,无需对现有生产设备进行大规模改造,降低了行业转型成本。除单一材料应用外,PLA/PBAT 共混形成的复合膜,更是兼具了 PLA 的刚性与 PBAT 的柔韧性,成为当前绿色包装领域的主流选择,尤其在物流包装、食品包装等对材料性能要求较高的场景中,展现出极强的适用性。

在降解机制方面,PLA 与 PBAT 的降解路径同样存在差异。PLA 的降解过程主要依靠酯键水解与微生物酶解的共同作用,材料分子链逐步断裂,最终实现完全降解;而 PBAT 由于分子结构中含有更易被微生物分解的脂肪链段,因此降解速度相较于 PLA 更快。为了满足不同应用场景对降解周期的差异化需求,行业内还通过多种改性技术对二者的降解速度进行调控,例如在材料生产过程中添加光敏剂,或是采用多孔结构设计等方式,让可降解材料能够根据实际使用需求,精准匹配降解周期,进一步拓宽了可降解膜材料的应用范围。