【色母粒产业网】4 月 29 日消息, 生活中,白色塑料水杯泛黄、橡胶手套变色、皮革制品颜色加深等现象屡见不鲜,这些均属于 “黄变现象”。从材料科学视角出发,黄变是高分子材料在物理、化学、生物等多重因素长期作用下,分子结构改变引发的宏观颜色变化,其本质是材料内部生成具有特定结构的发色基团,导致对可见光吸收改变,进而呈现出黄、棕黄甚至褐色。这种变化不仅影响材料外观,还会导致力学、光学等性能劣化,对实际应用产生显著影响。

深入探究黄变现象,其核心成因主要分为四类。一是高分子链断裂与共轭双键形成,当材料受紫外线、高温等影响,共价键断裂后重新组合形成共轭双键体系,达到一定长度时,材料便会显色。以聚乙烯为例,在紫外线或高温下,其分子链断裂形成共轭双键,最终导致材料变黄。二是氧化反应与羰基生成,在有氧环境中,高分子链上氢原子被氧气夺取,引发连锁氧化,最终生成羰基这一发色基团。聚氨酯和天然橡胶便是典型例子,它们在光照和氧气作用下,分别因氧化生成发色团和羰基,出现黄变并伴随性能劣化。三是含氮基团分解与有色胺类物质生成,含氮高分子材料在热、酸碱条件下,含氮基团分解产生有色胺类化合物,像尼龙 66 高温水解、电子设备环氧树脂封装材料高温分解,都会导致黄变。四是抗氧化剂自身氧化,部分抗氧化剂在长期氧化中自身结构改变,生成发色副产物,反而加速材料黄变,如聚丙烯中过量受阻酚类抗氧化剂氧化后,黄度指数显著上升。

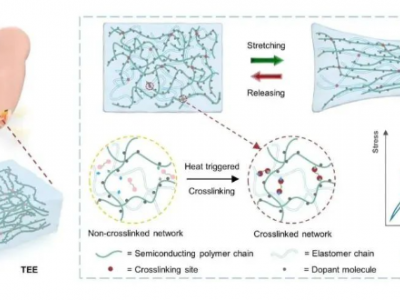

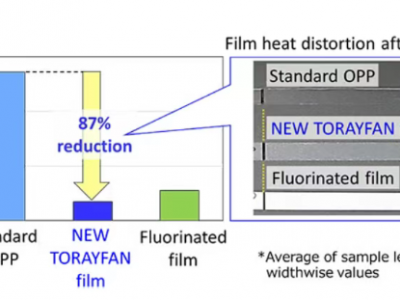

据色母粒产业网了解,黄变现象还受材料化学结构、环境因素、加工与使用条件等关键因素影响。材料方面,双键含量高、含杂原子基团、支链结构多的材料更易黄变;环境上,紫外线、高温、氧气、湿度等会加速黄变进程;加工与使用时,高温加工、助剂选择不当、特定使用场景也会促使材料黄变。针对黄变,可从分子结构设计、助剂体系优化、加工工艺改进等方面进行预防与抑制。设计分子结构时减少不饱和结构、引入耐氧化基团;优化助剂体系采用主辅抗氧剂复配,添加紫外线吸收剂等;改进加工工艺采用低温挤出、氮气保护等。对于已黄变材料,可通过物理或化学回收处理,同时开发可降解高分子从源头降低黄变风险。