【色母粒产业网】10月17日消息,碳酸钙在塑料领域的应用极为广泛,其不仅能够显著降低生产成本,还能有效提升塑料材料的某些关键性能。经过特殊活化处理的轻质碳酸钙,可以显著增强聚氯乙烯塑料的冲击韧性。同样,经过界面调控的重质碳酸钙,当其粒度达到一定程度时,能够大幅提升聚乙烯和聚丙烯塑料的冲击韧性。此外,在聚丙烯编织袋中加入普通细度的重质碳酸钙,还能改善其表面的抗滑性和印刷性能。

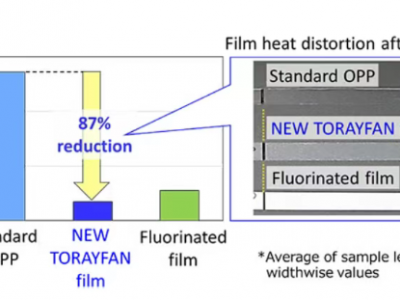

在塑料薄膜的生产中,对碳酸钙的要求尤为严格。目前,聚乙烯塑料薄膜普遍采用1250目的重质碳酸钙,这一规格意味着其最大粒径不超过10微米。一些企业以d97粒径来描述碳酸钙的级别,但薄膜制造商更为关心的是最大粒径,因为薄膜本身的厚度可能就不足10微米。即使大颗粒的数量极少,也可能对薄膜的质量造成严重影响。值得注意的是,并非只有1250目的重钙才能使用,也并非更细的碳酸钙就不好。在分散效果良好的情况下,碳酸钙的粒径越小,相同填充量下塑料薄膜的力学性能和外观表现更佳。然而,考虑到成本和分散技术的限制,聚乙烯塑料薄膜中使用的重质碳酸钙以1250目为宜。至于轻质碳酸钙,虽然目前尚未有将其用于聚乙烯塑料薄膜的实例,但理论上并非不可行。不过,由于其粒子晶形和折光率与方解石不同,可能会对薄膜的透光性产生显著影响。纳米碳酸钙同样存在团聚问题,且价格高昂,因此目前尚未得到广泛应用。

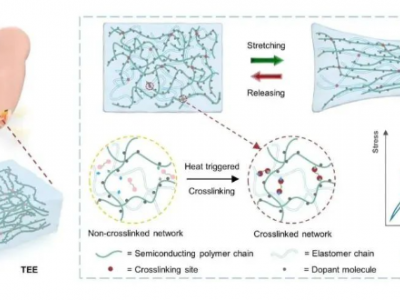

据色母粒产业网了解,在碳酸钙母料的生产过程中,有几个关键技术要点需要关注。首先,要解决碳酸钙颗粒的团聚问题。为了确保碳酸钙颗粒能够均匀分散到基体塑料中,必须对其进行充分的包覆。如果碳酸钙在填充母料生产过程中已经团聚,那么在后续的薄膜挤出过程中将很难将其打开,从而在薄膜上形成白点、硬颗粒或“云雾”。解决团聚问题的关键在于防止过度摩擦产生的静电以及确保表面处理剂的量足够。其次,填充比例也是一个重要问题。碳酸钙的比例越高,母料的原材料成本就越低,市场竞争力也越强。然而,由于碳酸钙颗粒小、数量多、总表面积大,因此需要更多的载体树脂进行包覆。为了获得性能良好的薄膜级填充母料,碳酸钙的重量百分比一般不超过80%,而载体树脂的重量百分数则不低于13%。此外,物料的形态、挤出设备的选择以及造粒方式等也对碳酸钙母料的质量有着重要影响。

在物料形态方面,有人认为将物料搅成完全糊状再放料和仅仅机械混合均匀后放料,在薄膜中的应用效果无明显差别。然而,经验表明,最好是在载体树脂开始熔化并与已表面处理的重钙充分接触形成面疙瘩状但又不成糊时立即放料。这样可以确保组分均匀一致,避免在吹塑薄膜时出现物料不均匀的现象。在挤出设备方面,同向平行双螺杆挤出机优于带混炼段的单螺杆挤出机,因为其能够弥补高混机中碳酸钙表面处理以及和载体树脂初混时的不足。在造粒方面,应避免拉条水冷的方式,以免物料带水对吹塑薄膜造成隐患。如果以聚乙烯树脂为载体树脂,风冷模面热切工艺是适宜的。粒子的形状和大小也很有讲究,一般以直径3~5毫米、厚度1毫米左右的圆片为宜,以便于在吹塑薄膜时与基体树脂的颗粒混匀并迅速熔融。