【色母粒产业网】3月16日消息,据内蒙古日报报道,在包头稀土研究院天津分院的纺织材料研发中心,智能化纺纱设备正昼夜不停地运转,全力生产首批10万米稀贝丝冰爽降温防护面料。这种融合了稀土科技的新型面料,将为包钢集团高温作业的一线员工带来前所未有的清凉体验,以其独特的“随身空调”功能,成为工装T恤的新选择。

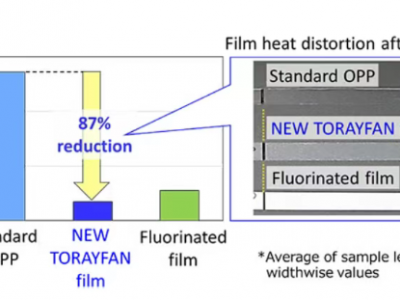

这款T恤的背后,是中国科研人员在稀土功能材料应用领域的一次重大突破。包头稀土研究院天津分院与天津纺科携手,共同研发出“稀土红外反射中空隔热聚酰胺纤维”。这项技术通过创新的“反射隔热+透射散热”双机制,成功将航天热控技术引入民用纺织领域,荣获中纺院2024年度“十佳科技成果”。其核心秘诀在于稀土元素配比模型的构建,使得纤维能有效反射90%以上的太阳辐射热,并在特定大气窗口实现93%的红外透过率,带来持续的降温效果。第三方测试结果显示,采用该技术的面料能让体感温度下降3℃至5℃,且凉感持久性远超国家标准两倍,即便经过50次水洗,性能依然稳定。

据色母粒产业网了解,稀土研究院天津分院纺织材料研发中心主任时文婧形象地比喻道:“传统凉感面料如同在布料上涂抹防晒霜,而我们的技术则是让纤维本身变成微型空调。”研发团队经过两年的努力,攻克了稀土纳米分散、多级孔道结构设计等关键技术,首创了中空多孔纤维形态,使面料的透气性提升了30%,汗液导出效率提高了40%,同时还具备了天然抗菌和防紫外线的功能。在包钢集团焦化厂的实地测试中,穿着新型工装的工人在40℃高温下,体感温度保持在28℃左右,工作服内湿度相比传统面料降低了15个百分点。

市场分析数据显示,全球调温纤维市场规模已超千亿元,而稀土功能纺织品在我国的渗透率却不足1%。这一巨大反差,预示着“稀土+纺织”组合的巨大潜力。随着稀土功能材料从实验室走向纺织车间,热力学原理转化为消费者的实际体验,这场以原子级材料设计为起点的技术革命,不仅重新定义了“穿在身上的科技”,更在内蒙古掀起了一场产业变革的浪潮。

包头稀土高新区相关负责人透露,相关项目生产线正在紧锣密鼓地建设中。未来,将通过表面修饰的稀土纳米颗粒与高分子材料的分子级复合技术,实现稀土蓄热、隔热、抗紫外等多功能母粒的规模化生产。根据项目规划,到2025年全面建成后,热管理母粒的年产能将达到现有水平的5倍,为稀土功能纺织品的广泛应用奠定坚实基础。