位于山东德州庆云县的徐园子乡,已崛起为全国最大的色母粒生产基地之一,年产能占全国10%,其形成的"原材料-生产-应用"全链条协同模式,为行业提供了集群发展范本。

代表企业(部分)

截至目前,徐园子新型材料产业园已培育出层次分明的企业梯队:其中国家级高新技术企业1家、山东省瞪羚企业1家、山东省"专精特新"中小企业6家、山东省创新型中小企业15家。这些企业不仅是产业规模的贡献者,更是技术创新的主力军。

产业规模:全国十分之一产量的"隐形冠军"

作为塑料、化纤行业不可或缺的着色核心材料,色母粒的质量直接决定终端产品的色彩稳定性与市场竞争力。而徐园子乡凭借年占全国10%的产量规模,成为行业内不容忽视的"产能担当"。

回溯其发展历程,徐园子乡的色母粒产业始于20世纪90年代的几家小作坊,通过30余年的技术积累与市场深耕,逐步完成从"零散加工"到"规模集群"的质变。

如今,依托千亩级新型材料产业园,这里已形成标准化、集约化的生产格局,成为华东地区色母粒供应的核心枢纽。

产业链:三产协同的"良性循环闭环"

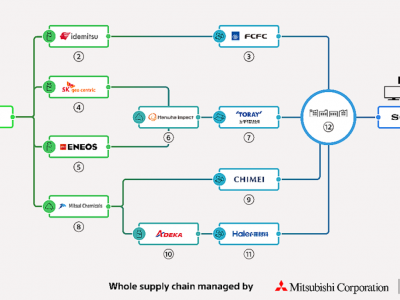

与单一生产基地不同,徐园子乡的核心竞争力在于构建了"上游原材料-中游功能母粒-下游终端应用"的完整产业链条。目前,新型材料产业园已吸纳30余家企业入驻,形成覆盖色母粒生产全环节的产业生态:

上游环节:聚焦聚乙烯蜡、氧化钙粉等关键原材料生产,为中游企业提供稳定的本地供应链,有效降低采购成本与物流周期;

中游环节:以功能性母粒为核心,产品涵盖着色母粒、消泡母粒、阻燃母粒等多元化品类,满足不同行业的定制化需求;

下游环节:延伸至GPS塑料锁具、SPC生态石塑地板、食品级塑料包装袋、电线电缆等终端产品制造,形成"母粒生产-成品应用"的就近转化链条。

这种"隔墙供货"的协同模式,不仅实现了资源的高效配置,更通过上下游企业的技术联动,推动色母粒产品从"基础着色"向"功能复合"升级,例如为下游塑料锁具企业定制抗老化色母粒,为食品包装企业开发安全环保的着色方案。

发展定位:从"特色集群"到"全国基地"

产业的持续升级离不开政策的有力支撑。2024年,徐园子乡新材料产业园先后被评为"德州市特色产业集群",徐园子乡被确定为"全市区域合作重点镇",产业发展获得政策、资金、土地等多维度支持。

据徐园子乡乡村振兴服务中心主任程伟星介绍,下一步将把新材料产业纳入"十五五"发展规划,通过全域土地综合整治、创新激励、人才培育等措施,推动产业向"全国重要的新材料产业基地"迈进。

对于行业企业而言,徐园子乡的产业集群是优质色母粒供应源头与产业链合作平台,可提供稳定原材料供应、功能性母粒定制及终端应用协同创新等合作机会,其发展路径为中国色母粒行业集群化发展提供了可复制经验。