【色母粒产业网】4 月 19 日消息, 塑料污染治理迎来新突破!武汉大学资源与环境科学学院邓红兵教授团队以花粉为核心原料,成功研发出两大创新成果:既能制备出高效捕捉微纳米塑料颗粒的海绵状材料,又能生产出可降解、可循环的生物塑料。这一系列研究成果从污染治理到源头替代,构建起塑料污染可持续闭环解决方案,近期相继登上国际期刊《先进功能材料》与《科学进展》。

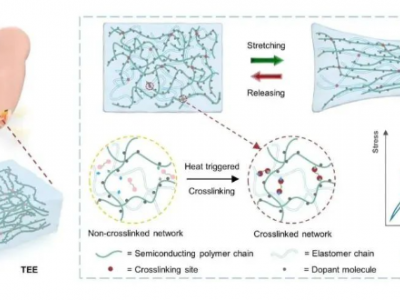

在传统认知中,全球每年农业活动产生的数百万吨废弃生物质里,花粉因外壁坚硬、结构惰性强,常被当作难以利用的 “废料”。然而,邓红兵团队在微塑料去除研究中发现鱿鱼甲壳素对微纳米塑料有强捕集能力,并以此为契机,将鱿鱼骨提取的 β- 甲壳素作为柔性骨架,巧妙嵌入花粉颗粒,打造出新型海绵状吸附材料。“花粉表面自带微纳米级纹理,与甲壳素协同作用,通过疏水、静电及物理截留等多重机制,精准‘锁定’微纳米塑料颗粒。” 邓红兵解释道。

据色母粒产业网了解,实验数据显示,这款花粉 - 甲壳素海绵状材料展现出惊人的环境适用性,无论是不同粒径、表面电荷,还是各类材质的微塑料,均能有效吸附。同时,它对药物、内分泌干扰物、油类等疏水性污染物也有良好吸附效果,在水体净化、工业废水处理等多领域颇具应用前景。

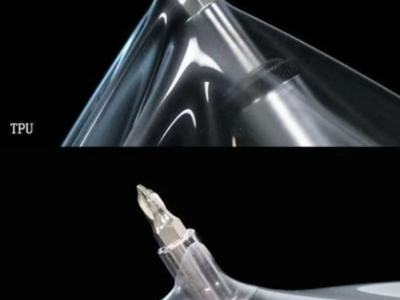

而在塑料源头替代方面,团队深入挖掘花粉颗粒的潜力。通过碱水处理使花粉软化,再与棉花纤维混合晾干,成功制备出纯天然生物塑料。论文共同通讯作者赵泽副教授指出,这种生物塑料的神奇之处在于利用了花粉与棉花纤维的形状差异,如同 “砖头配水泥” 般紧密结合,兼具结实与韧性。更值得关注的是,该生物塑料制作工艺绿色环保,使用后可通过水处理循环再生,废弃半年内便能被微生物完全降解,且不会产生微塑料,有望成为传统塑料的理想替代品,为全球塑料污染治理提供全新思路 。