【色母粒产业网】5月14日消息,近日,中国科学院金属研究所的刘岗研究员团队创新性地提出了一种将“漂浮策略”与“维度定制”相结合的新方法,为二氧化钛材料赋予了独特的水面漂浮能力,这一突破为塑料转化技术带来了全新的替代路径。相关研究成果已在《自然-通讯》期刊上发表。

在全球塑料生产与消费领域,中国占据着举足轻重的地位,年塑料制品总量超过6000万吨,而废弃塑料量也高达4300万吨。这些废弃塑料对环境、生态系统和人类健康构成了严峻挑战。在此背景下,光催化重整塑料技术作为一种绿色解决方案应运而生,它利用太阳光激发半导体材料分解塑料,转化为高价值化学品,实现了固废再利用与能源转化的双重目标。

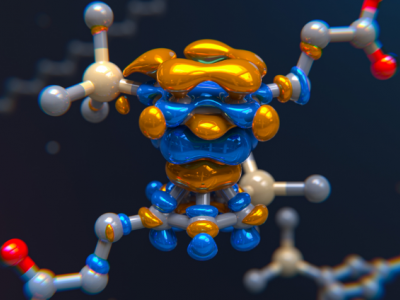

二氧化钛,作为一种经典的半导体光催化材料,在光催化重整塑料过程中发挥着关键作用。然而,其光生空穴产生的羟基自由基寿命短暂,迁移距离有限,导致在微米级以上的相界面反应中效率低下。为了克服这一难题,传统方法往往需要使用腐蚀性强的酸或碱溶液对塑料进行预处理,但这无疑增加了处理成本。

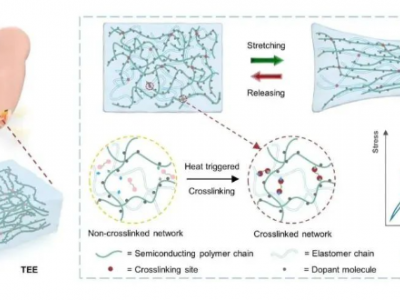

据色母粒产业网了解,刘岗团队另辟蹊径,通过在二维二氧化钛表面构建纳米级碳氮疏水层,成功赋予了材料水面漂浮的特性。这一创新设计不仅解决了传统方法中的界面接触问题,还带来了两大显著优势。一方面,它实现了光催化材料、塑料、水和空气之间的四相界面接触,将相界面距离压缩至分子级,大大提高了反应效率。另一方面,与传统的光生空穴氧化水分子产生羟基自由基不同,该材料主要利用光生电子还原氧气产生超氧自由基,其寿命更长,作用半径更大,能够深入塑料分子内部进行“拆解”。

实验结果表明,这种可漂浮的二氧化钛材料在不依赖腐蚀性溶液预处理的情况下,显著提升了聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等典型塑料的光重整效率,同时产生了选择性超过40%的高值乙醇产物,为中性条件下的塑料重整技术树立了新的标杆。