【色母粒产业网】5月14日消息,全球正面临着一场由塑料垃圾引发的生态危机,每年超过4亿吨的塑料垃圾产生量与不足10%的回收率形成鲜明对比,塑料污染已然成为全球生态领域的一大痛点。在此严峻形势下,塑料循环经济应运而生,它以废旧塑料回收再生为核心,精心构建起“回收 - 再生 - 应用”的完整产业链,将原本令人头疼的“白色污染”转化为极具价值的“循环宝藏”。那么,这条绿色产业链究竟是如何实现这一神奇转变的呢?接下来,本文将深入剖析塑料循环产业链的上游回收网络、中游处理加工以及下游产品应用,为大家揭开资源重生的神秘面纱。

在塑料循环产业链中,上游的废塑料回收网络堪称整个循环体系的源头根基,其核心使命在于将分散在各个角落的废弃塑料收集起来并进行初步处理。这一环节主要涉及回收企业、回收技术以及回收模式这三大关键要素。回收企业作为收集废塑料的主体力量,涵盖了从大型规模化企业到小型个体回收户的广泛群体。它们通过不同的渠道,将散落的废塑料汇聚到一起。据色母粒产业网了解,像格林美旗下的江西格林循环产业股份有限公司这类大型再生资源回收企业,拥有规模化的回收能力和完善的处理设施。而众多分布在各地的中小型回收企业和个体回收户,虽然规模相对较小,但数量庞大、分布广泛,深入城市和乡村的每一个角落,如同回收网络的毛细血管一般。它们通过上门回收、定点收购等方式,收集各类废塑料,为废塑料的集中处理奠定了基础。例如,在社区周边设立的废品回收站,极大地方便了居民交售废塑料,将分散的废塑料初步集中起来。

回收技术则是实现高效、精准回收的关键所在。在塑料循环产业链的上游回收环节,常见的回收技术包括机械回收、化学回收和能量回收(有时能量回收也被归类于化学回收技术)。机械回收通过破碎清洗去除杂质,再利用塑料的物理性质差异,借助重力、磁选等方法将不同种类的塑料分离开来;化学回收则借助热解、水解、醇解等技术手段,把塑料分解为单体、低聚物或其他可再利用的原料;能量回收通过焚烧发电或气化技术,将塑料转化为电能、热能或合成气,实现能量的有效利用。

回收模式也在不断创新发展。传统的废塑料回收主要依赖个体回收户和废品回收站。个体回收户走街串巷回收废塑料,然后再转卖给回收站,回收站进行简单分类打包后,售予大型企业。这种模式虽然灵活性较高,但存在效率低下、质量不稳定以及管理不规范等诸多问题。随着互联网技术的飞速发展,“互联网 + 回收”模式逐渐兴起,为废塑料回收注入了新的活力。一些企业开发了回收APP或线上平台,居民可以通过手机下单预约上门回收废塑料服务。这种模式充分利用了互联网的便捷性,不仅提高了回收效率,还增强了居民的参与度,同时能够对回收数据进行统计分析,实现精细化管理。此外,一些电商平台也积极参与其中,与快递企业合作,在快递网点设置专门的废弃塑料回收点,将消费者废弃的包装纳入循环体系,形成了线上线下相结合的新型回收体系。

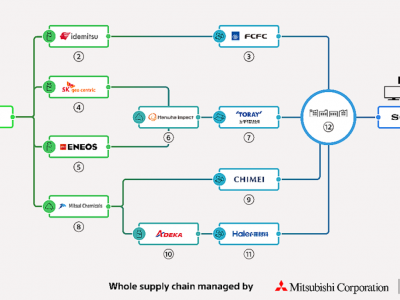

中游的废塑料处理与再生加工环节是塑料循环产业链的核心枢纽,承担着将上游回收的杂乱废塑料转化为下游可用的再生塑料原料的重要任务。这一环节主要涵盖分拣分类、清洗破碎、造粒改性以及质量检测控制这四大流程。分拣分类是加工的首要步骤,混杂的废塑料需要经过人工初筛以及红外光谱仪等设备的精准检测。大型分拣中心还借助图像识别等自动化技术,依据颜色、材质等特征快速进行分类,为后续的加工工作筑牢基础。清洗破碎紧随其后,通过预清洗、化学除污、清水漂洗等环节去除污垢杂质,再利用破碎机将废塑料加工成均匀的碎片,以便于进一步处理。造粒改性是赋予再生塑料价值的核心工序,通过挤出造粒等工艺将破碎料制成颗粒,同时添加助剂来优化性能。物理、化学及共混等改性技术,通过增强纤维、改变分子结构等手段,提升再生塑料的强度、耐热性等性能,以满足不同领域的需求。质量检测控制贯穿于整个加工流程,企业利用万能材料试验机等先进设备,对再生塑料颗粒的外观、物理化学性能进行严格检测,并建立完善的追溯体系,从原料到成品全程记录,确保产品质量稳定,为下游生产提供可靠的保障。

下游的再生塑料制品市场与应用是塑料循环产业链的价值终端,是将中游产出的再生塑料原料转化为终端产品并推向市场的关键环节,直接决定了产业链的经济价值与环保效益能否真正落地。这一阶段主要聚焦于再生塑料制品的生产,以及产品在市场中的需求和应用拓展。

在生产企业格局方面,再生塑料制品生产企业呈现出两极化的发展态势。头部企业凭借技术和资本优势,占据着高端市场。例如英科再生资源股份有限公司,依托全球化的生产基地和研发体系,将再生塑料制成环保画框、装饰板材等高附加值产品,远销120多个国家和地区。而众多中小型企业则聚焦于普通塑料包装膜袋、花盆等中低端产品,通过灵活的生产方式满足日常消费需求。尽管产品类型不同,但两类企业都在积极通过技术升级来提升产品竞争力,部分中小企业还积极与科研机构合作,探索生物基再生塑料等创新方向。

市场需求是下游产业发展的核心驱动力。在政策层面,多国推行“限塑令”与再生塑料使用强制标准。例如欧盟要求,到2030年所有塑料包装实现100%可回收或可重复使用,这直接刺激了企业加大再生塑料的采购力度。另一方面,消费者环保意识的觉醒,使得他们更倾向于选择环保包装产品,推动了品牌商如可口可乐、雀巢等增加再生PET瓶的使用比例,形成了“需求 - 生产 - 采购”的正向循环。

再生塑料制品已经渗透到各个领域。包装行业是最大的应用市场,再生PET瓶在饮料包装中的占比逐年提升。在建筑领域,再生塑料管材凭借耐腐蚀、成本低的优势,广泛应用于给排水工程。农业方面,再生农膜不仅降低了生产成本,还减少了白色污染。在新兴领域,汽车制造商将再生塑料用于内饰件生产,家居企业推出再生塑料家具,进一步拓展了应用边界。随着技术的不断进步,再生塑料制品的性能与应用场景仍在持续突破。

从上游回收网络的原料汇聚,到中游处理加工的价值重塑,再到下游产品应用的市场落地,塑料循环产业链完整地实现了废弃塑料从污染到资源的蜕变。然而,目前这条绿色产业链仍面临着技术壁垒、区域差异以及公众认知短板等挑战。但随着政策的持续驱动、技术的不断革新以及环保共识的日益增强,这条绿色产业链必将加速迭代,成为全球塑料污染治理与循环经济发展的核心动能。