【色母粒产业网】5月23日消息,聚酰亚胺薄膜(PI薄膜)作为当前全球性能最卓越的薄膜类绝缘材料,与碳纤维、芳纶纤维一同被视为制约我国高技术产业发展的三大关键高分子材料瓶颈。

PI薄膜以其出色的物理和化学性能,在柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示以及航天航空等多个前沿领域得到了广泛应用。其分子结构中的酰亚胺基团赋予了它卓越的电气绝缘性、机械强度、化学稳定性以及耐老化、耐辐照等特性,能够在极端温度(-269℃至400℃)下保持性能稳定,被誉为“二十一世纪最有希望的工程塑料之一”。

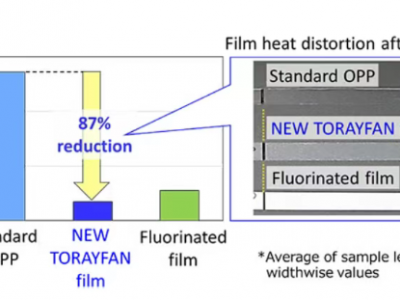

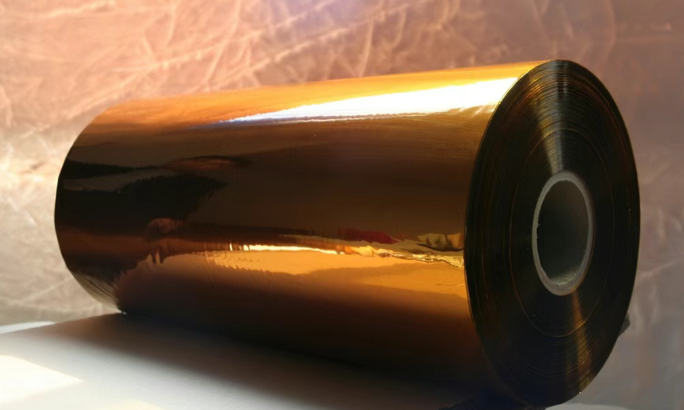

据色母粒产业网了解,在PI薄膜的制造过程中,成型与亚胺化是两大核心环节。成型方法多样,包括流延法、流延拉伸法等,其中流延拉伸法因能制备出高性能薄膜而备受青睐。亚胺化过程则分为热亚胺化法和化学亚胺化法,后者因能生产出满足电子级及以上要求的PI薄膜而逐渐成为主流。

回顾PI薄膜的发展历程,自20世纪初首次被报道以来,它经历了从被忽视到被重视的转变。随着科技的进步和人们对高性能材料需求的增加,PI薄膜的商业化进程在20世纪60年代正式启动,并逐渐从电工绝缘领域拓展至电子、航空航天等高端领域。

当前,PI薄膜的应用场景正不断拓宽。在柔性电路板领域,随着FPC产值的持续增长,电子级PI薄膜市场需求旺盛;在商业航天与柔性屏幕领域,特种级PI薄膜因其优异的性能而备受青睐;在消费电子领域,导热级PI薄膜随着5G技术的普及而迎来更大需求;在风电和高铁行业,电工级PI薄膜则因新能源和高速轨道交通的发展而持续扩大产业规模。

展望未来,PI薄膜的目标市场将进一步细分为电子级、特种级、导热级和电工级四大类,分别对应不同的应用领域和需求特点。随着国内PI薄膜产业的不断发展和技术进步,我国有望在该领域实现更大的突破和国产化替代。